シンポジウム 「芸術活動への公的支援と表現の自由について考える」 レポート

2020.7.2

シンポジウム:芸術活動への公的支援と表現の自由について考える〜「あいちトリエンナーレ」への文化庁補助金不交付問題から

日時:2020年2月13日(木)

場所:Kosha33ホール

登壇者:志田陽子、作田知樹、相馬千秋、塚口麻里子

司会:齋藤啓

― このシンポジウムでは、昨年の8月から大きく話題となった「あいちトリエンナーレ」での中止および再開、それに続く文化庁の助成金不交付の問題、これをケースとしてこの大きなテーマを考えます。―

ON-PAMがこの件にどう取り組んできたか

スピーカー:塚口麻里子(ON-PAM理事長兼事務局長)

「あいちトリエンナーレ2019」で起きたことを受けて、ON-PAMで行なったアクションについて説明します。

2019年8月1日に開幕した「あいちトリエンナーレ2019」の企画展のひとつ「表現の不自由展・その後」が8月3日に展示中止となりました。中止となったその晩、会員よりON-PAMのメーリングリストに呼びかけがあり、当時さまざまな情報が飛び交う中(特にSNS等で)一度実際に顔を合わせて話し合ったほうがいいとのアイデアにより、会員提案企画「『表現の不自由展・その後』をめぐって」を8月7日に実施しました。京都会場をメインに東京、沖縄、海外に住む会員を含め75名が参加しました。会員だけではなく舞台芸術以外の方も多く参加し、違う視点、違う意見を「お互いの話を聞く」というところを大切にしながら会は実施されました。

この会のレポートはON-PAMのウェブサイトに掲載しています(日本語のみ)。

その後も議論は進み芸術祭も開催が継続されるなか、9月26日に文化庁より「あいちトリエンナーレ2019」への補助金不交付の発表がありました。

それを受け、ON-PAMでは緊急理事会を行い、不交付に対する抗議文を作成(日本語、英語の同内容によるもの)、9月27日に文部科学大臣、文化庁長官宛てに送付しました。同時に抗議文をON-PAMのウェブサイトに掲載し、賛同者の署名を集めました。12月5日時点で898名(内匿名210名)、および7団体の署名が集まりました。集まった署名は、「ReFreedom_Aichi」という「あいちトリエンナーレ2019」の参加アーティストが中心となり立ち上がった団体が11月8日に行った文化庁補助金不交付の撤回を求めるアクションに参加し、文化庁地域文化創生本部の担当者に渡しました。本件についてON-PAMというネットワーク組織としてどのようなアクションが考えられるか、ネットワーク組織だからできることは何か、他団体との連携、それらについて改めて考え実践する機会となりました。ON-PAMでは今後も議論する場を設け、アクションを継続します。本シンポジウムもひとつのアクションとして参加者の皆さまと議論する場を設ける趣旨で開催します。

「あいちトリエンナーレ2019」で起こったことの経緯、その後の問題について

スピーカー:相馬千秋(実行委員長兼ディレクター/シアターコモンズ’20/ON-PAM理事)

この日本最大の芸術祭で何が起こったかを、組織内部のキュレーターの視点からお話します。「あいちトリエンナーレ」は、主に現代美術、そこにパフォーミングアーツや音楽といったジャンル横断的なプログラムが組まれる芸術祭です。私は美術とパフォーミングアーツの両サイドを行き来しながらキュレーターを務めました。

今回の芸術祭テーマは「情の時代」。漢字の「情」には、「感情=Emotion」、「情報=Information」の「情」、さらに「情け=compassion」の3つの意味があります。私たちの世界は、SNSなどの情報技術によって、政治、経済のあらゆるレベルで巧みに操作された状況にあります。さらに情報操作は人々の感情をも扇動するため、人々が批評的にものを見るのが難しくなっています。今日にみられる、ポピュリズムや過度なナショナリズム、排外主義の背景には、そうした問題がある。そういう状況において、いかにして芸術のもつコンパッション(=情け)の力でもって、分断を乗り越えていけるかがこの芸術祭の大きな取り組みであり芸術的なテーマでした。

「表現の不自由展・その後」は、国際美術展の中の展覧会というかたちで、トリエンナーレのキュレーターがキュレーションするのではなく、展覧会を企画した「表現の不自由展・その後 実行委員会」がキュレーションするという二重構造になっていました。展示がオープンするやいなや、大変な抗議が事務局に寄せられました。なかでも二つの作品が激しい抗議の対象になりました。

ひとつは、韓国のアーティスト、キム・ソギョンとキム・ウンソンによる彫刻作品「平和の少女像」。像の隣に座ったりも出来る参加型のアートです。第二次世界大戦中に日本軍に従軍慰安婦として労働しなければいけなかった女性達が、その戦後の韓国社会の中でも声をあげられず歴史の中でかき消されてきたという歴史を踏まえ、彼女たちの悲しみや不安を表している作品です。

もうひとつは、「遠近を抱えて PartⅡ」という大浦信行さんによる約20分のビデオ作品です。作品の一部分に、昭和天皇のポートレイトが炎で燃やされるというシーンがあります。映像全部を見れば、作家が自身の中に内在する天皇(国家)と向き合ための一種のリチュアルとして肖像を燃やすということが伝わってきますが、その「燃やす」部分だけが切り取られ、ネットで拡散されていくということがありました。

「表現の不自由展・その後」のコンセプトは、これまで公立の美術館で発表予定だった作品、あるいは、発表後検閲ないし様々な圧力によりクローズしなければならなかった経緯をもつ作品たちを一同に集めて展示するというものでした。そこには極めて強いメッセージがあります。今あるいはかつての、私たちの社会における「表現の自由」のボーダーが、いったいどこにあるのかを確認し、可視化すること。津田芸術監督はそれをやりたかったはずです。しかしその極めてチャレンジングな試みが、このような結果になってしまいました。

事務局に何千という抗議電話、メールが寄せられ、なかには脅迫まがいの言葉が含まれるものも多々ありました。最終的な決め手は、「このまま展示を続けるならばガソリンを持ってトリエンナーレの会場に行く」という1枚のFAXでした。「冗談だろう」とやり過ごすことも出来るかもしれませんが、そういうことが許されないような、「リスクというものを低く見積もるべきではない」というような極めて緊迫した状況がありました。開催3日目、愛知県知事の大村秀章氏と津田芸術監督の両名によって展示の中止が決定となりました。

それを受け、まず声をあげたのはアーティストたちでした。「あいちトリエンナーレ2019」参加アーティスト72組が8月6日にステイトメントを発表。それは「もちろん芸術祭のセキュリティは、人命は必ずしも守られなければいけない。けれども、「表現の不自由展・その後」は継続されるべきであった」という内容でした。

その1週間後ぐらいに、今度は複数の海外アーティストがボイコットを決行。彼らはもちろん何が起こったかを理解していたけれども「もしセキュリティの問題でそのパートを閉めるのであれば、早急に警備を強化して再開するべきだ。そうでなければその抗議に屈したことになる。抗議というのは単純な抗議ではなく、要するにそういう歴史や芸術の価値というものを認めないという言説も含まれている。それに屈してはいけない。しかし、あいちトリエンナーレの事務局は1週間経っても再開しない。私たちはその状況自体を打破し、揺さぶりをかけていくためにアーティストとしてボイコット(自分の展示を一時的に閉鎖)する。」という手段にでます。また、日本のアーティスト達はそのような国際的な振る舞いを理解しつつ、地元に残っている自分達はこの状況を打破していくために動いていこうということになります。例えば対話する場「アーティスト・ラン・スペース」を参加作家たちが立ち上げます。こういう場をつくると、愛国団体の方々も「とにかくあの展示を絶対に認めない。」という強い言説を持ってやって来ます。そしてそこでの対話は噛み合いません。しかし、その人たちとの対話の回路を閉ざしてしまってはこの芸術祭に未来は無い、また同じことが必ず起こる、とアーティスト達はこのような場を体を張ってつくっていきます。

そして「ReFreedom_Aichi」というムーブメントが8月後半ぐらいから立ち上がります。これは約30組の参加作家が声を掛け合い、最終的に不自由展の再開を目指す、そのためにはボイコットしている海外の作家達との不自由展の実行委員とのコミュニケーション、そしてアーティストとして出来ることは全てやるというスタンスで活動を開始しました。アーティストならではの動きもダイナミックに立ち上がります。また、事務局のなかでも徐々に「とにかく再開しよう」という機運が高まり、9月25日には大村知事が再開に向けて準備を進めるという宣言をします。しかしその日の未明、文化庁より「あいちトリエンナーレ2019」への補助金全額不交付が発表されます。当芸術祭の予算は12億円ほどで、そのうちの7800万円という金額は非常に大きいです。金額の問題のみならず、審査員達が公正な判断をして交付が決定した補助金に対して全額を取り下げるという決定に私はひっくり返るほど驚きました。そこで、多くの芸術関係者が立ち上がり、「ReFreedom_Aichi」の主導によりその日のうちに署名を集めるサイトを立ち上げ、1日のうちに数万件、最終的には10万件を超える署名を集めました。「文化庁は文化を殺すな」というのは、シニカルかつ切実な私達のメッセージです。最終的には9月30日に再開に向けた本格的な合意が行われました。その中で、今までは事務局に寄せられた多数の抗議電話を、事務局の電話回線を絞り、もっと話したい人のぶんを「Jアートコールセンター」(苦情電話をアーティストが受けるコールセンター)に流すというオペレーションをしました。「あいちトリエンナーレ2019」の事務局に電話すると自動音声が応答し「お話しされたいかたはJアートコールセンターにお電話ください」と言います。事務局の電話は10分で切れるというシステムにして、実際に「Jアートコールセンター」の番号にかけるとアーティストやキュレーターや有志の人たちが応答します。小さなアパートの一室に5回線の電話を設置し30人ぐらいで電話をとりました。これには「あいちトリエンナーレ2019」の事務局も非常に協力してくれました。

10/8から会期末10/14までの最後の7日間で「表現の不自由展・その後」は再開します。再開後1週間でトータル700件以上の電話がありました。再開にあたり大変なセキュリティ強化をしなくてはいけませんでした。全国的な話題になっていたので「アートはともかく不自由展が見たい」と極めて多くの人が会場に押し寄せます。毎回数十名ずつ抽選で当選した人のみが入場、金属探知機、身分証明書の提示を実施し、最終的に見ていただいたらグループディスカッションして作品の理解をセットで体験してもらうというオペレーションで再開しました。

再開した瞬間、愛知県庁前で座り込みをした人がいました。それは「あいちトリエンナーレ2019」副実行委員長で名古屋市長の河村たかし氏でした。実は彼は「表現の不自由展・その後」が問題になった際、一番最初に「この展示をやめさせろ」と言った政治家です。愛知県と名古屋市は両方が「あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会に入っており両者の長である県知事と市長が実行委員会に入っています。その実行委員会のナンバーツーが「表現の不自由展・その後」の再開中止を求めて座り込みすることになってしまいました。10月14日「あいちトリエンナーレ2019」は閉幕しましたが、その後も「あいちトリエンナーレ問題」というのは国政の中で大きく取り上げられ、国会で野党が与党に対して「なぜ文化庁は不交付決定をしたのか?」と細かいプロセスを糾弾することが起こり、愛知県も文化庁の不交付決定は鵜呑みにはできないということで「不服申し立て」という行政的なアクションにでました。それは今も続き、愛知県としては知事が名言するのは県が国を訴えるという法的な措置にでようとしています。名古屋市長は津田芸術監督を訴えると言っています。

今度は愛知の案件だけではなく、次年度の文化庁からの助成金の要項の中に「公益性に反するものは後からでも助成を取り消せる」の文言が入り、これも非常に大きな問題となっています。そんな中、アーティストや関係者総勢数百名集まり文化庁前で抗議し署名を持っていきました。結局、文化庁の対応が非常に不誠実だったとアーティストは考え10万筆の署名はまだ提出していません。一回出しにいってそのまま持って帰ってきました。これをどう次に文化庁に届けるか、そこには私たちの芸術的な想像力も必要だろうし、これが「あいちトリエンナーレ」の一回限りの手痛い事故というかたちではなく、そもそも社会の中で公的な助成がどう使われ、芸術の自立性や公共性をなぜ担保するものなのかという社会的なコンセンサスを得ていくためのアクションにしていかなくてはいけません。そうでなければ署名を提出してもなんの意味もなく、「はい、そうですか」と言って文化庁がそれを受け取るだけです。ということで、次の展開をアーティストと共に今一緒に考えているところです。

― この問題は多くの種類の問題を孕んでいますが、このシンポジウムでは特に、表現の自由と芸術活動への公的助成の制度、その法律の面での考え方に焦点をあてていきます。それを考えるうえで、志田陽子さんには憲法学の視点からこの問題について話していただきます。そして、作田知樹さんには文化政策の視点も交えて行政手続の面からこの問題を考えるということでお話しいただきます。―

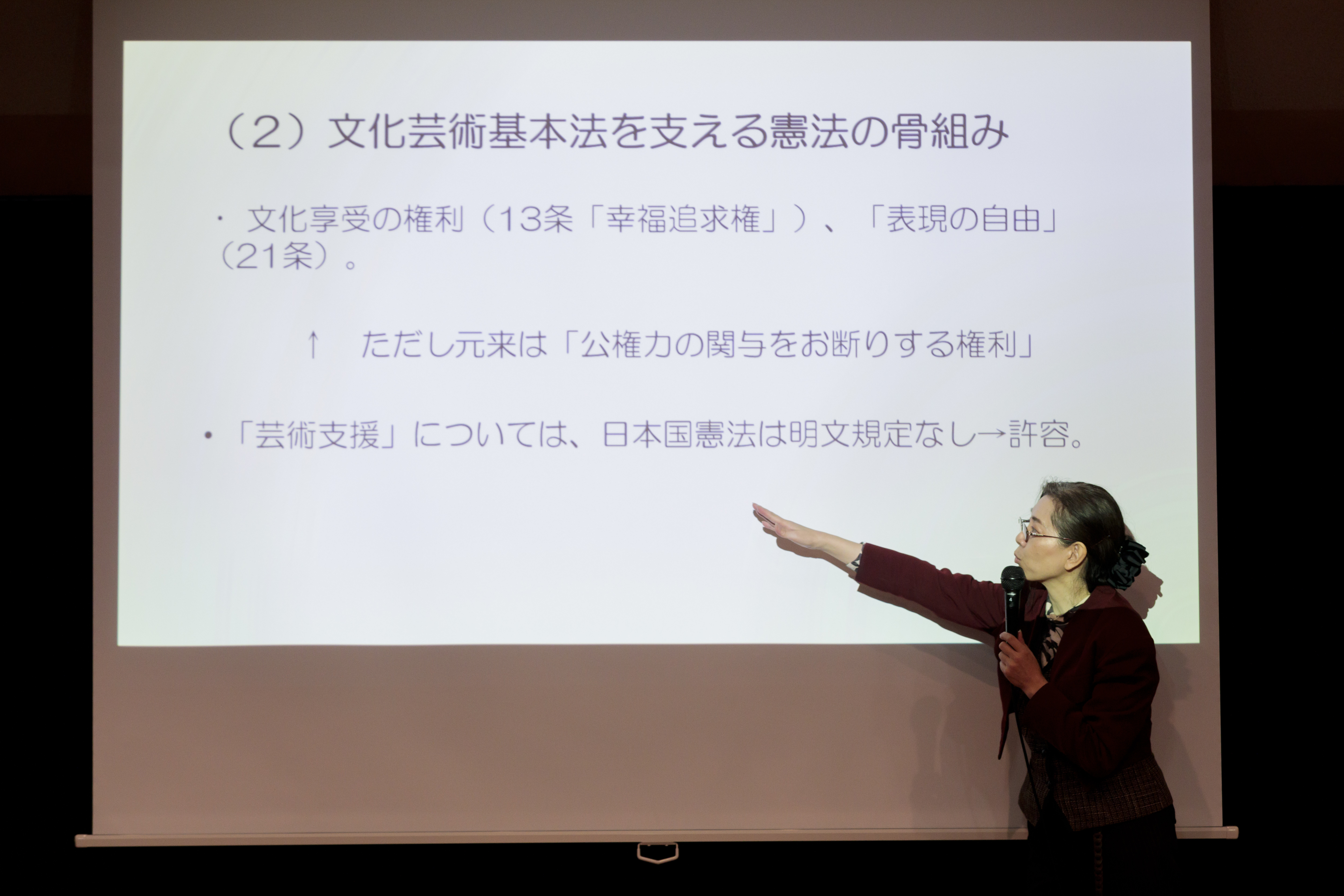

◆志田陽子さんの講演内容は、採録としてこちらにまとめています。

公的文化政策と芸術の自由について

スピーカー:作田知樹(文化政策(文化行政)研究者・実務家/Arts and Lawファウンダー)

「公的文化政策と芸術の自由」というタイトルで、本シンポジウムのテーマに沿ってお話しします。「公的な文化政策」とはどういうものか、「人権としての芸術の自由」において国際的にどういう問題意識があるのか、国際的な文化政策の歴史、文化政策は国によって違うパターンがあるという認識、これらを前提にしながら見ればなぜその違いがあるのかが解るのではないでしょうか。実は、舞台制作に関わっている方々あるいは文化政策を行なっている方々でも全体像をあまり見ることが出来ていないのではという懸念が自身の実感としてあるので全体像からお話したいと思います。

《公共政策としての文化政策。では公共政策とは何か?》

政策という言葉には2つ意味があり、ひとつは政府がやること、考えていることの総称である「政策」。もうひとつは、政府であれ民間団体であれ何か事業を行うときに目的を定め、その目的がどう上手くいくように組み立てるかを定め、事業を維持していくという3つの段階を指す「政策」。今日お話しするのは行政の用語としての「政策」についてです。

《「文化政策」とその「政策手段」について》

文化政策の領域は広く、その「政策手段」にはとても広がりがあります。ひとつは「メディアの規制」。大きなメディアが全てのコンテンツを囲いこむとインディペンデントな作品やマイノリティが描かれた作品など多様な表現が失われるのではないか、これを危惧して巨大メディアが作品を自分で所有するのを禁止すること、外国の映画やテレビ番組を国内で放映する上限を規制して自国の文化を保護すること、違法・有害・ヘイトコンテンツあるいは内容が著しく消費者を騙すような広告を規制すること、人々の生活を何か目的をもって規制することなど。

そして「財政的な支援」。文化財保護、優れた作品をつくる団体や個人にお金を出す、コンテンツを海外や国内のいろんな場所に持っていくプロモーションにお金を出す、フィルムコミッションのような場所(撮影のロケーション)を支援する団体への支援、映画祭や芸術祭などフェスティバルへの支援、商業的でないノンプロフィットの放送局のようなものの運営、国際文化交流や学術交流、語学教育を支援、雇用支援、人材育成、芸術家社会保険制度、著作権制度の管理や維持。税制の支援、非営利活動に対して寄付をすると税額が控除されるというような税制の支援、政府が優遇した金利で文化的なものをつくる人たちにお金を融資するなど。

そのほか、顕彰することで名誉や信用を付与すること、政府として後援名義で後押しすることなど、さまざまな文化政策が現在は行われています。

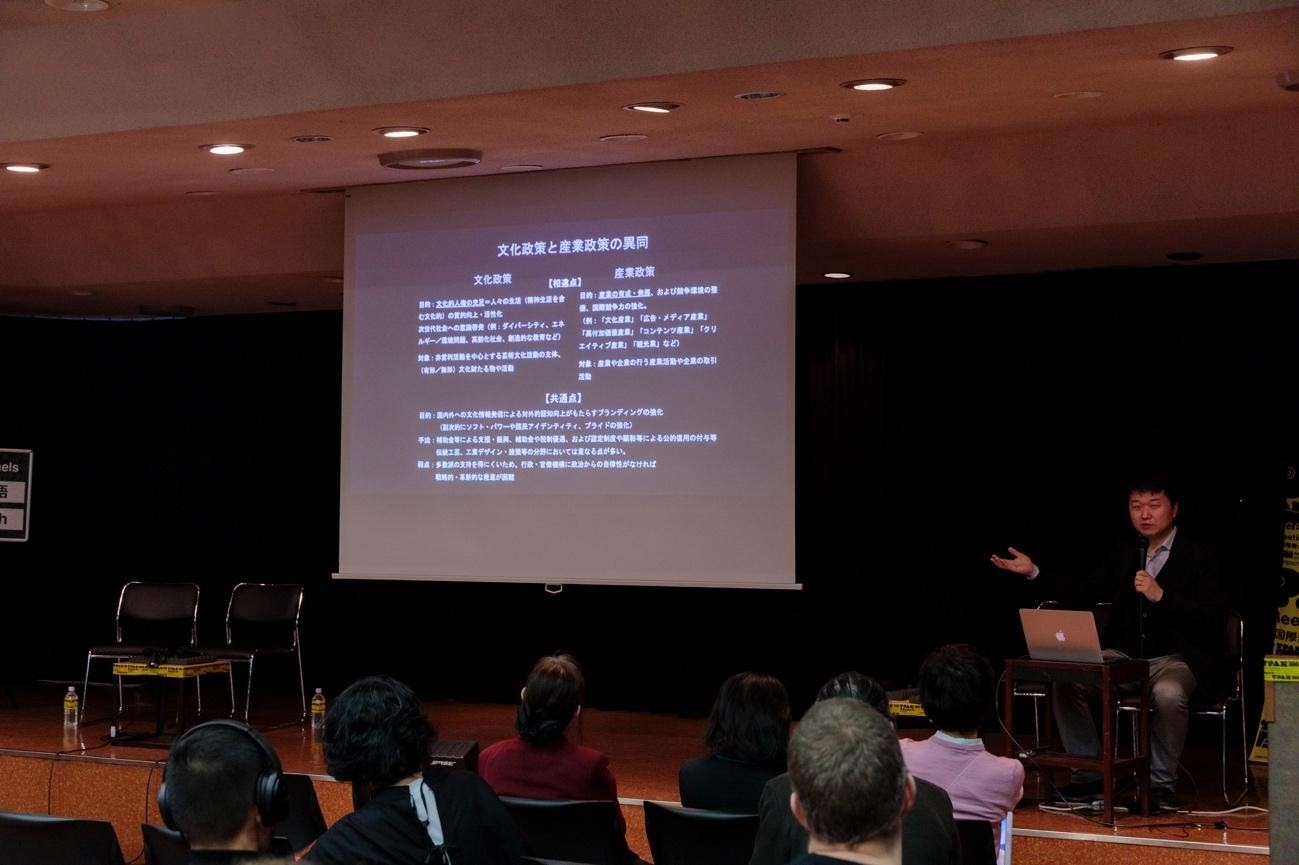

産業政策と文化政策では何が違うでしょうか。産業政策はその産業が育成し発展し持続していくことが目的となり、国際競争力をつける、あるいは海外から過剰に安いものが入ってくることを抑え国内産業を育成するなどが目的になります。文化政策は特に、人々の生活の中の文化的な充実を図る権利、文化的な人権を充足させることが究極の目的にあります。一方、両者の重なるところとして、日本のカルチャーコンテンツに魅力を感じて外国から来る人たちを対象に、いかにお金を稼ぐか、そのような産業を育成しようという観点もあります。日本のカルチャーコンテンツが海外から評判を得ることで、かつてのジャポニスムのような日本が非常に優れたユニークな文化を持っていることが海外にアピールされ、日本人にとって一種のプライドになることが文化的人権の充足に当てはまるかもしれないという、国としての威信、国としての名誉がいかに海外の人たちに受け入れられて良いブランディングが出来るかという観点はある程度共通します。

《「文化政策」の歴史》

文化政策の対象とは「文化全般」でしょうか、それとも「アーツ・芸術」でしょうか?歴史的にみると第二次大戦以降1980年代以前まではほとんどの国で文化政策は「アーツ」を対象にしてきました。その後、「ポピュラーカルチャー」や「サブカルチャー」、商業映画やゲームのような娯楽産業に近いものが文化政策の対象に入ってきて、日本では「生活文化」と呼ぶ生活に根差した文化、さらに最近では社会問題に対して芸術的な手法で介入し、それを良い方向に変化させようとすることも文化政策の枠組みの中で行われるようになりました。それに伴い、芸術家や芸術団体と作品の支援、芸術家の顕彰、人材育成、文化財や文化資源の保存と活用、これらは相対的に比重が軽くなっており、最近は幅広く文化を普及していくこと、一般の人々が文化的な活動にどう参加するか、その機会をつくれるかに徐々に主眼が移っています。地域やコミュニティを活性化するために文化芸術の力を使っていこうという文脈も最近は非常に強くなっています。国際的な文化交流、協力は以前からありますが、著作権など文化に関する基盤的制度の整備もIT社会になってインターネットやデジタルコミュニケーションの発展によりますます重要になっています。これらが多くの国で「文化政策」「カルチュラルポリシー」といったときに含まれるものです。「つまり、アーツポリシー」は「カルチュラルポリシー」に飲みこまれてしまった状況です。

《「人権としての芸術の自由」についての国際的な問題意識》

国連の人権高等弁務官事務所の特別報告者として任命されたパキスタンの女性運動家ファリダ・シャヒードは、世界の様々な文化的な権利=カルチュラルヒューマンライツに関して2012年に「The right to freedom of artist expression and creativity」という調査をし、2013年にレポートを発表(国連の公用語として6ヶ国語に翻訳されている。)しました。シャヒードは、国際的な芸術の自由あるいは創造性の自由という観点から様々な問題を見出してきます。

「芸術的な表現と創造は、特有の攻撃にさらされる。なぜなら効果的に特定のメッセージを運び象徴的価値を明確に打ち出すことができるから。または、そうしているようにみなされてしまうことがあるから。政治的・宗教的・文化的・倫理的、もしくは経済的利益に対する規制の動機、そして憂慮すべき侵害事例が全世界で見つかっている」とシャヒードは述べています。

最近の問題としてシャヒードは、ヘイトスピーチを含む特定のグループに対する差別的表現や憎悪表現そして暴力、ドラッグの宣伝やポルノ的な内容を含むとみなされる芸術的表現、そして子供や青少年を過激な暴力やポルノからどうやって守るか、プライバシーと芸術の自由、憎悪扇動表現の規制、これらについてどう考えるかということを指摘しています。また、作者の人格的・経済的権利をどうするか、土地固有の人々の権利やその人々と芸術の自由とはどうあるべきか。さらに、その民族的憎悪をそそのかすような歌が放送にのることで虐殺を助長するということについてどう考えるかといった問題を指摘しています。

そしてこれらを考えるとき、一つの国の中の考えかただけで考えるのではなく国際的・世界的な観点から考えることが求められるわけですが、特に芸術表現というものが、ないがしろにされやすい、あるいは攻撃されやすいところに注意しようとシャヒードは指摘します。

「芸術家たちは、どうしても公的領域にいる人々と関わり合いをもつから目立ちやすい。その表現と創造を通じて我々の人生、自分たちと他者の認識、世界に対する見方、勢力関係、人間性、タブーといったものにしばしば疑問を投げかけ、それが知的な反応だけではなく感情的な反応も引き出してしまう。」

「芸術的表現の妨害というものが幅広い人たちによる権利の享受に影響がある」

「芸術家本人はもちろんその芸術作品を制作したり配給したり普及したりする、そういったものに参加していくすべての人たちがこの芸術的自由というものを妨害されると影響を受ける。作者であったり、音楽家、作曲家、ダンサー、路上パフォーマー、コメディアン、劇作家・・そういった人たち。キュレーターや、文化イベントオーガナイザー、そういう人たちみんなが影響を受ける。さらにまた観客も影響を受けるかもしれない。人々が文化的生活に参加するとき、あるいはこの創造的活動への参加を望むときにも全ての人々の芸術の自由を認めるというのは重要である。」

芸術家は傷つきやすいけれども一方で、観客の参加する自由という権利についても考えていかなければいけないということにもシャヒードは言及しています。

「芸術的自由への規制というのは、人々の中での特定のカテゴリーをより具体的に標的にする。」

「文化機関と芸術家は暴力の脅迫や暴力そのものを含むコミュニティからの高いプレッシャーによって物議を醸す作品を提示するのを自粛しており、また政策立案者とアート・アドミニストレーターは他の文化に不快感を引き起こすことは道徳的に許されないという主張を幅広く、受け入れてきた。」

このように現代的な課題として、芸術的な自由は様々な議論に巻き込まれるあるいは論争に巻き込まれるということを忌避するようなプロフェッショナルの人たちの動きによってある意味見えないかたちで規制を受けている。まさにこれが自粛規制あるいは萎縮効果の影響を受けているとシャヒードは述べます。こうしたことが、今最近問題になっていることであり、これが「あいちトリエンナーレ2019」のケースではわかりやすく起きてしまいました。

「あいちトリエンナーレ2019」とほぼ同時期に助成金に関する別の事件が起きました。撮影・公開された或る作品に対して助成金が出ていたが、出演者のひとりであった俳優がドラッグで逮捕され、それに対し国は後から、その映画に助成金を出すことは国がドラッグを容認しているかのような誤ったメッセージを与える可能性があるという理由で助成金を取消しました。作品にはドラッグを助長するようなメッセージは全くなかったのにも関わらず、です。

法律的にもこのような理由で助成を取消すということが本当に正当化されるのか非常に疑問があります。実際にそれに対して訴訟を起こした映画関係者の代理人の弁護士が問題点を指摘しています。しかし、そういうことが今起きているなかで特に政治的な対立というよりは、政府の権威主義的な介入、つまりドラッグを使用したことが明るみになった人が映画に出ているだけで映画全部がよろしくないものであるとしなければならない、というメッセージを政府から伝えられている、その考え方自体が、今日本が直面している危機です。

《文化政策の4つのパターン》

文化政策にはエンジニアタイプ、アーキテクトタイプ、ファシリテータータイプ、パトロンタイプがあります。「エンジニアタイプ」は社会主義国や軍政を敷いている国に多く、検閲を厳しくして自分たちで芸術家を雇い、自分たちの権威を高めるような作品を職業として作らせるもの。「アーキテクトタイプ」はフランスやドイツの州レベルの文化政策としてあり、その芸術家を職業人として位置づけて国の中でその芸術の発展を望むのだけれど、基本的にはその分野を学問の世界と同じように専門性の高い分野で自律的に運営されるべきと考え、その分野に携わる官僚にも非常に高い専門性を要求する。この形になると継続的にお金は出やすくなるが芸術的な革新は起こりにくくなるという見方もあります。「パトロンタイプ」と「ファシリテータータイプ」は似た形だが、ファシリテーター型というのは基本的に何もしないということ。税制優遇で人々が好きな作品にお金が出やすくする、それで放っておくことを基本とする。そうなると、お金にならない不人気な作品は継続されにくいという問題点が生じます。パトロンタイプでは、アメリカはNEAをつくったが、イギリスではそれに先んじて1945年にアーツカウンシルイングランドが出来ました。非営利的な不人気な芸術が少しでも生き延びられるように、少しでもそういったものが出てくるように、出てくることで芸術的な革新が起こりやすくなるようにします。ただこれはあくまで80年代までの文化政策≒芸術政策の時代において発揮したパターンで、現在ではこれらの形は混ざっています。アメリカやイギリスもファシリテーター型だけではなくパトロン型やアーキテクト型を取り入れています。日本はパトロン型を目指しているが上手くいっていない状態なのかなと思います。

最後に

― 表現の自由をテーマに掲げましたが、芸術の自由という考え方が随分でてきた印象です。文化芸術基本法の中で活動者の自由というのが掲げられていたと思うのですが、「あいちトリエンナーレ」もそうだが活動者というものの主体が個人とは必ずしも限らない、行政、自治体であることがこの数年で非常に増えています。その場合、活動者の自由のもう一段階下の存在にアーティストがいるという現状があると思います。それについて、なおかつその自主性の担保について最後に考えをお聞きします。―

志田:日本の場合には表現の自由といったとき、一切の表現の自由はこれを保障するといっていて、表現の自由の中に当然芸術の自由が入るという考え方です。ですからわざわざ「芸術の自由」という言い方がされてこなかったと思います。しかし、昨年の「あいちトリエンナーレ」問題で、突然「芸術の自由」という言葉がクローズアップされました。それは一般の表現の自由と違って、公的支援を受けつつその中で一定の自由が作家に保障されるべきだという意味合いで語られ始めたと思っています。これはこれからの議論ですから、日本の議論の成熟を待ちたい。待つと言うよりも、その議論をきちっとしていきたいと自分では思っています。その時の主体性、自主性ですが、自治体が主体となってという場合は自治体の意向が尊重される。これについては自治体の広報、PRとして芸術家が起用されたという場面と、それから自治体が受け皿となり、下からの支援で芸術家に様々な活動をしてもらうという場面を分けて考える必要があります。たとえば、パブリックアートというと、自治体からある程度内容の方向性を示す注文があって彫刻家や建築家がそれに沿って仕事をするというパターンと、芸術家の自由度の高い指名制のパターンがあり、内容に関する主体性がどちらにあるかはケースバイケースとなるようです。一方、芸術祭のようなパターンでは、自主性が尊重される主体は、国に対しては自治体、自治体に対しては芸術専門家、ということになります。そういう違いを確認していく必要はあるだろうと思います。

作田:アームズ・レングスという言葉がありますが、そもそも自主的、自律的である必要はなぜあるのか。それは専門的なものがあるから、その人たちがやらなければ失敗するからです。そうでなければアームズ・レングスという原則に意味はありません。失敗とは何に対しての失敗かと言うと、目標を達成できないという意味です。そもそも目標の設定が適切で、それに合わせ適切な専門性をもった人たちが選ばれていなければ、そこにアームス・レングスというものを概念する意味はありません。日本では今、教育委員会という組織の存在感がとても薄くなっています。教育の現場に近いところに色んな立場から集まった人たちがそれぞれの地方の事情や文化に合わせた教育内容を適切にアレンジを行うためにいます。そこには教育の専門家だけがいないほうが逆にいい。その土地の様々な知見や利害をもつ人たちが関わっているほうがむしろ理念としてはいいわけです。芸術の専門機関において必要なものは何かを考えるとき、どういった文化芸術がその国にあるべきかの議論がなければあまり意味がないのではないかと思います。結局それぞれの劇場、美術館、芸術祭はそれぞれ異なったミッションは持っているが、その中でなにが達成されるかということを、もっと現場に近い人たちも政策を決定していく人たちに働きかけ、こういう有用性、意味があるんだということをコミュニケーションし、あるいはそれを証明していくための手法を自分たちで考えなければ、稼げる分野、観客がたくさん来ればいい分野、そういったわかりやすい非常にポピュリズム的なものにどんどん流されてしまい、もとの芸術の力が弱められることを非常に懸念しています。

相馬:今日は仕組みの話をたくさんして「仕組みは大事だな」というふうには思うのですが、そのときに私たちが今直面している社会の現状とセットで話していかないと、ここに専門家と現場にいる我々、芸術家や芸術の職能の人間と、それ以外の人の溝は永遠に埋まらないと改めて思いました。例えば「あいちトリエンナーレ」で問題になったことは、「あいちトリエンナーレ」や芸術祭に一度も来なかった人たちが電話をしてきたこと。そこの社会の構造を議論せずに仕組みの話だけをしても、それはとても難しいです。私たちは先生がたも含めて、芸術がいいものだという前提でずっと議論をしていたと思います。でも、私がもし今回の「あいちトリエンナーレ」で最も意義のある効果を挙げるならば、それは「芸術は人を傷つける可能性もあるものだ」ということを多くの人が知ったことです。つまり、それすらも考えたことのない人が「え!なんで天皇の肖像を燃やしてるんだ」とびっくりして抗議電話をしてくることになりました。それが今の日本の芸術の現状です。それは私たちが一生懸命日々劇場で作品をつくり、美術館で展示をしても、そこのベースさえも共有されていなかったということを、我々芸術生産者がどれだけ反省的な態度でこの問題と向き合うかということだと私は思います。要するに、特にコンテンンポラリーな芸術に対する社会的なコンセンサスが不十分であり、それを制度面で解決できることもあると同時に、むしろ制度から抜け落ちるものに我々がどうやって光をあてられるかだと思います。これからその部分の議論を専門家としてあるいは実践者としてやっていく。ということが、今日強く思ったことです。

以上

レポート執筆:鳥井由美子(舞台制作者/ON-PAM会員)

写真:前澤秀登